1日10分、読むだけで“気づき”や“自分磨きのヒント”が得られる7日間の無料講座です。

無理なく続けられる形で、あなたの変化を応援します。

まずは気軽にDay 1から始めてみませんか?

・・・

メルマガ読者さんからの質問です。

「昇進に関して、同僚が昇進したのに自分はしなかったという出来事で悩んでいたのですが、まさに自分がキャラクター視点でのめり込み過ぎて変な思考になっていました。

自分を客観視できないから、出来事と感情を混同していました。

冷静に考えると自分の人生に照らし合わせても大したことのない出来事なのに、自分ではなかなか内省できないものですね。

skyさんは常にこの主観と客観を行き来されていると思いますが、そうした複数の視点を持つためのトレーニングはありますか?」

視点の切り替えができるようになるためのトレーニングはいくつかあります。

主観と客観を行き来することは、自己理解を深め、冷静な判断を下すのに役立ちます。

主観と客観の視点を行き来する能力は、自己理解や問題解決において非常に重要です。

このスキルを高めるためのトレーニング方法をいくつかご紹介します。

目次

主観と客観の違いを理解する

まずは、それぞれの視点の違いを明確にしましょう。

主観(内側の視点):

自分の感情や経験に基づいて物事を捉える。

例:「昇進できなかったのは、自分の努力が足りなかったせいだ」

客観(外側の視点):

自分の立場を離れ、第三者として物事を俯瞰する。

例:「上司が昇進を決める基準は、自分の努力だけでなく、チーム全体のバランスや会社の戦略も考慮されているのではないか?」

どちらの視点も必要であり、一方に偏りすぎると誤った判断をしてしまうことがあります。

主観と客観を行き来するトレーニング方法

ジャーナリング(書き出し)で客観視する

日記やノートに自分の考えや感情を書き出すことで、頭の中を整理しやすくなります。

特に次の3つの視点で書くのが効果的です。

主観的に書く(今の気持ち)

「自分だけ昇進できなくて悔しい。なぜ自分が評価されなかったのか納得できない。」

事実を整理する(冷静な視点)

「Aさんが昇進した。自分は現状維持。上司はAさんのリーダーシップを評価していた。」

第三者の視点で考える(客観的な視点)

「もし他の人が同じ状況だったら、自分はどうアドバイスするか?」

このように書き分けることで、自分の考えを整理し、客観的な視点を養うことができます。

逆の立場になって考える

例えば、「もし自分が上司だったら、どんな基準で昇進を決めるか?」と考えてみることで、より客観的な視点を持つことができます。

また、対人関係で悩んだときも、「相手はどう思っているのか?」と考える習慣をつけると、冷静に物事を判断しやすくなります。

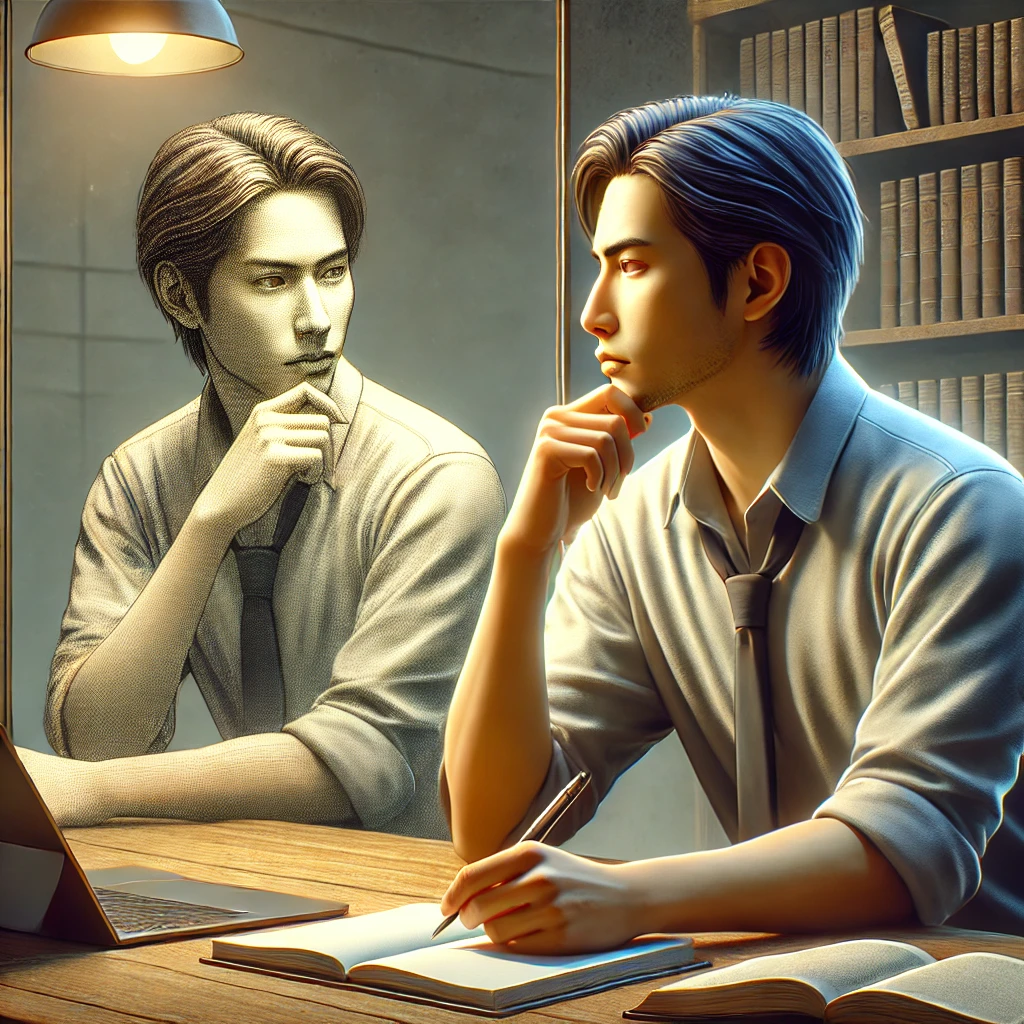

自分の出来事を映画のように見る

自分の人生を映画やドラマのように捉えてみると、出来事を冷静に分析しやすくなります。

例えば、「このシーンを別の人が見ていたらどう感じるだろう?」と考えるだけで、視点を切り替えられます。

瞑想やマインドフルネスを取り入れる

瞑想や深呼吸をすることで、感情に流されにくくなり、冷静な視点を持ちやすくなります。

特に、「今、自分はこう感じているな」と感情を言語化するだけでも、主観と客観のバランスを取る助けになります。

信頼できる人にフィードバックをもらう

他人の意見を聞くことで、自分では気づけない視点を得ることができます。

特に、「自分はこう感じているけど、どう思う?」と質問すると、より客観的な視点を得やすくなります。

主観と客観を使い分けるコツ

判断するときは客観的に:

感情が強く揺さぶられているときは、一旦冷静になり、客観的に考える。

行動するときは主観的に:

自分の信念や価値観に基づいて行動することで、後悔のない選択ができる。

落ち込んだときは客観的に:

ネガティブな感情に飲み込まれそうなときは、「この出来事は本当に人生にとって大きな問題か?」と考えてみる。

まとめ

主観と客観を行き来する力は、トレーニング次第で鍛えることができます。

特に、「ジャーナリング」「逆の立場で考える」「映画のように見る」「マインドフルネス」「フィードバックを受ける」などの方法を取り入れることで、視点の切り替えがスムーズになります。

感情に流されすぎず、冷静に判断しつつも、自分の価値観を大切にする。

そんなバランスの取れた思考ができるようになると、仕事や人間関係においても、より柔軟に対応できるようになりますよ。